「山西河北9天历史文化之旅」第十二篇 —— 河北博物院

河北博物院前身为河北省博物馆,河北省唯一的省级综合性博物馆,国家一级博物馆。河北博物院包括主院区、建华院区、育才院区三部分。藏品总数21万件,数量惊人,其中一级文物340(件/套),二级文物1926(件/套),三级文物17383(件/套)。

河北博物院省直文博单位文物藏品优势,撷取河北历史上最为精彩的篇章,推出10个常设陈列:《石 器时代的河北》《 河北商代文明》《慷慨悲歌——燕赵故事》 《战国雄风——古中山国》《大汉绝唱——满城汉墓》 《曲阳石雕》《北朝壁画》《名窑名瓷》《抗日烽火——英雄河北》《“乐享河北”非遗会客厅——河北省非物质文化遗产保护成果展》 。通过5000余件(套)精美的文物和现代化展示手段,记录了河北200万年来连绵延续的人类发展史。河北博物院每年还举办多个历史、艺术、自然、科技、时政、民俗等方面的临时展览,极大丰富了人们的精神文化生活。

饕餮纹铜觥是河北博物院藏的商代青铜盛酒器,通高17厘米、长19.5厘米,出土于定州北庄子商代墓地。器物采用带盖设计,扁圆形腹部配短流与半圆形鋬,纹饰以雷纹为底,主体装饰三组饕餮纹,辅以夔纹、勾连云雷纹等繁复纹样。器身多处饰有扉棱分隔布局,鋬部铸兽头形装饰,内底铸有铭文,体现了商代青铜器典型的铸造工艺与装饰风格。

饕餮纹铜方彝,通高 24.5厘米,口长 12.5厘米,商代,定州北庄子商代墓地出土。盛酒用器。直壁高体式,有屋顶形盖,腹壁下部略内收,接长方形直圈足。盖为子口,顶部有一四阿式纽,圈足四面中部各有一弧形缺口。盖与器体的四角与四面正中都各有一条高扉棱相接,周身以云雷纹为地,饰饕餮纹。

蕉叶纹铜觚,通高 30.8厘米,口径 16.2厘米,商代,定州北庄子商代墓地出土。大喇叭口,颈腹较细,圈足较矮,切地下折成直角。纹饰以云雷纹为地,口下饰一周对夔蕉叶纹,其下饰夔纹,腹和足上各饰饕餮纹两组和四条扉棱,圈足上部饰蝉纹一周。

河北易县燕下都遗址出土,古代战士作战时所佩戴的头盔,由89块铁片编成,出土时有编织物遗迹。在燕下都遗址一共出土两件,是目前仅见的先秦时期铁胄。

铁胄用丝绳或皮条编缀。札叶有圆角长方形、方形、梯形和不规则形,表凸里凹,略有弧度。札叶四边有多个穿孔与上下左右连缀。自顶至底共七层札叶,均为上层叠压下层,前面叠压后面,合成一球形,正前方留空以露脸。

楼阙形镂空铜饰件通高 21.5厘米,方座底边长 2.6厘米,战国时期。呈方柱式楼阙形。盝顶,正脊上饰两只立鸟,四坡脊上饰四条龙,坡面刻划龙、凤纹。阙室内主人端坐中央,一仆人从鼎中取食,另有二人跪奏乐器。下部方柱浅雕三层纹饰,分别有沽酒、捉鹿、持觚、抱禽的仆人,表现了众仆人为主人准备宴飨的热闹景象。最下层四面均饰云雷纹等几何图案。

主人端坐接阙中央,一仆人从鼎中取食,二家奴两厢跪奏乐器。方柱四面分别是家奴们活酒、捉鹿、持觚、抱禽,为主人准备宴飨的热闹景象。

春秋蟠螭纹铜鼎,通高31.5厘米、口径34厘米,属于中型青铜鼎规格,属春秋时期铸造的礼器类器物。该鼎采用圆腹、蹄足造型,器表以蟠螭纹为主纹饰,腹部饰有凸弦纹,附耳边缘装饰绳索纹,展现了春秋时期青铜铸造工艺的典型特征。根据河北博物院官方藏品目录记载,该鼎被定级为一级文物,是研究春秋时期青铜艺术的重要实物资料。

彩绘兽形陶盉是战国时期陶制酒器,通高26厘米,口径12厘米,邢台市东董村战国墓出土。该器物为兽形盉,造型特征包括兽头形流、圆嘴、长颈、鼓圆腹、背部直领口带圆盖、后附卷曲兽尾,通体彩绘采用红底白点纹装饰,展现出战国时期燕赵地区陶器工艺的独特审美与制作水平。

乳丁蟠虺纹铜鼎,鼎盖微鼓,上置镂空环形捉手。鼎为深圆腹,圜底,三蹄形足。鼎身两侧有长方形附耳,鼎腹中部饰凸弦纹一道。鼎盖、耳和腹部满饰以蟠虺纹为地的乳钉纹,纹饰细密精致。口径22.2、腹径25.7、通高27.6厘米。行唐县庙上村战国初期墓出土。

蟠虺纹兽首流嵌松石铜匜,通流长 37厘米,宽 34.5厘米,高 34.2厘米,战国时期,唐县北城子战国初期墓出土。匜是古代贵族的盥洗用具,与铜盘配套使用。盥洗时,用匜从上面浇水,下面用盘承接弃水。此匜器身椭圆,深腹,小平底,矮圈足。匜的流口为兽头状,兽耳挺立,双睛镶嵌绿松石,兽口张开形成流口,憨态可掬。兽身两侧饰铺首衔环,颈下有一环,尾部有一兽形鋬。匜的上腹铸两周凸绳纹,绳纹间为蟠虺图案,绳纹下作三角兽面纹,圈足外表作绹索纹。器身硕大,造型浑朴生动。

战国凤首流匜是战国时期的青铜器,通长24.3厘米,高16.3厘米,重0.8千克,1970年出土于唐县北城子。该器为凤首造型,环眼短喙,青铜铸造,器口内敛,椭圆深腹,配有兽面纹蹄形三足,前部设凤首短喙流口,后置蛇纹扳手。器物流口采用凤鼻与凤嘴构成活动盖结构,倒水时盖体可自动开启。凤首颈部装饰绳纹与羽纹,腹部下方对称镶嵌两具兽面衔环,扳手顶部铸有兽头造型。

铜孔雀形饰,长 6.2厘米,高 9厘米,羽宽 6.5厘米,战国时期,灵寿县岗北村战国中期墓出土。铜孔雀形饰一对两件。形状、大小相同,与车构件同时出土,推测属于车上饰件。孔雀体态丰满,圆睛尖喙,直颈挺立,后尾高高翘起,仿佛正在开屏,姿态优美。全身饰有细密的羽状纹饰,线条流畅。

圆形猎帐中心铜柱帽,近似蘑菇状,圆形鼓顶帽上有15个鸭头状卡环,可以拴索。帽顶下部为圆筒状銎,可安插在高5米左右的大圆柱上。

狩猎宴乐图铜盖豆,通高 19.6厘米,口径 17厘米,战国时期,平山县穆家庄战国初期墓出土。

铜豆是古代盛放调味品的食器和礼器。此器盖顶有圆形捉手,器腹两侧有对称的竖环耳。豆为深腹,子口,实心短柄,喇叭形圈足。器物的捉手顶面、盖面、器腹、柄座上凸铸七组图案,共计90个人物、63只野兽、26只鸟和6条鱼,纹饰繁密,形象鲜活。豆盖上是两组狩猎宴乐图:二层楼台上是饮酒的贵族,楼下有演奏钟磬的乐伎,楼外有射雁的猎手,有的大雁在空中飞翔,有的已中箭正挣扎跌落。豆的腹部是两幅狩猎图,猎人们有的手持刀剑奋力刺兽,有的操着长矛拼力追逐,有的乔装成动物正在格斗,画面中还有正在仓惶奔逃的兔子、野猪等,众多的人物、动物动感十足,场面生动,气氛热烈。

战国嵌松石勾连云纹铜方壶,战国嵌松石勾连云纹铜方壶为战国时期青铜礼器,通高45厘米,口径11.3厘米,腹径22厘米,直重6.3千克。器形呈直口小折沿、短颈溜肩、鼓腹平底,配盝顶形盖,盖有子口,肩部两侧对称置兽面铺首衔环,四个坡面各置立环云形钮一个,胎壁轻薄,棱角周正。该器通体饰勾连云纹,以模铸阳纹为主体,阴纹沟槽镶嵌红铜丝与绿松石,并填蓝漆形成色彩对比。颈部饰方正似兽纹形,肩、腹部花纹比较突出,主体纹路为上下左右相连接的斜状雷纹,圈足饰两组折角对套的漫卷云头纹,纹地嵌绿松石。器盖沿下刻相同阴文16字,腹部一侧下方横刻铭文十六字。

镶金错银铜牺尊,通长 40厘米,高 28厘米,体宽 16厘米,战国时期,中山成公墓出土。

镶金错银铜牺尊为盛酒器,出土一对。整体造型为一只憨厚可爱的小兽。小兽四腿直立,兽首前伸,双耳斜直,耳内饰有云片纹;双眼镶嵌绿松石,一双浓眉呈波状;兽鼻作卷云纹;口微张,兽口为流;颈部带项圈,圈上饰豆形包金泡饰。小兽胸肌丰满,腹部浑圆,腿部粗壮。兽背上有活钮盖,盖钮铸成一只在水上游弋的天鹅,正回首叼啄背上的羽毛,神态安逸。兽身满饰银和红铜错出的纹饰,并镶嵌绿松石。

错金银铜犀牛屏风座,通长 55.5厘米,高 22厘米,战国时期,中山王墓出土。

错金银铜犀牛屏风座,屏风插座之一。犀牛身躯肥硕,两耳侧立,双眼圆睁,长尾挺直,四肢粗壮,昂首站立。头顶、额、鼻上各有一角,头顶之角最大,呈扁圆锥形。犀牛全身用黄白相间的金、银宽双线错出卷云纹,简约而华丽。颈部有金线和银片构成的项带,额角用细密的金线表现角的犀利,尾巴的根部饰有长毛纹,尾部主体呈圆柱状,装饰有四个长圆形凸起状花饰。犀牛背上的銎口用来插放屏风扇,上面装饰有山羊面。器腹下有铭文:“十四祀,牀麀啬夫徐戠,(制)省器。”

错银铜双翼神兽,通长 40厘米,高 24厘米,战国时期,中山王墓出土。共出土2对4件,形制相同。为镇席之器或陈设品。神兽怒目圆睁,长舌直伸,獠牙外露,圆颈挺立,昂首扭向一侧,仿佛在大声咆哮。它的前胸宽阔低垂,四肢弓曲,利爪怒张,两翼直指长空,十分矫健有力。神兽的口、眼、耳、鼻、羽毛等处均错有银线纹饰,周身错银卷云纹千变万化,背部有蜷曲于云中的错银鸟纹。器腹均有铭文,说明神兽制造于王*十四年。四件神兽分别由官府的不同机构、监造官和工匠制成。

犀足蟠螭纹铜筒形器,高 58.5厘米,口径 24.5厘米,战国时期,中山王墓出土。器身为直筒形,平底。器表布满盘曲环绕的蟠螭纹和雷纹,中腰部位有一道宽带纹,宽带纹上方的两侧各有一只兽面衔环铺首。器足为三只周身刻卷云纹的犀牛,昂首张目,用力撑起筒身。犀牛与筒身的焊接严丝合缝。器物的具体用途不详,内外均无烧熏痕迹,也无盛用食物的痕迹,可能是投壶或温酒器。

磨光压划纹黑陶鼎是战国时期中山国王族墓出土的礼仪明器,1970年代出土于河北平山县三汲村战国王族墓葬。该器物通高41.2厘米,造型仿青铜鼎式样,整体呈上小下大的鼓腹结构,鼎盖圆鼓并设三长方形钮,三蹄形足经磨光处理。其腹部以凸弦纹为界分隔纹饰区,上部压划变形虎纹与卷云纹、波折纹、S形纹组合图案,纹饰轮廓通过熏染工艺形成黑亮线条,地子乌黑无光,展现了中山国独创的制陶技艺。现藏于河北博物院,代表战国黑陶工艺巅峰水平。

磨光压划纹黑陶鸟柱盘盘沿装饰“S”形纹,内壁装饰内填横线纹的卷云纹和内填波折纹的三角纹各一周。在黑亮的圆形大盆内心,立着一根弦纹装饰的圆柱,柱顶端塑有一只昂首向前、展翅飞翔的燕子,造型简洁洗练,生动可爱。燕子的嘴、劲、翅各部分的转折干净洗练,体现出中山国制陶工匠的高超技艺。燕鸟古代也称玄鸟,传说商代始祖契的母亲简狄在洗浴时吞下玄鸟所生的卵,因而怀孕生契,燕鸟由此成为吉祥的动物。鸟柱下盛水的盘,可能象征水池飞燕凌水,寓意美好。同时出土的有取水用的筒形器,可能暗语简狄洗浴之意。

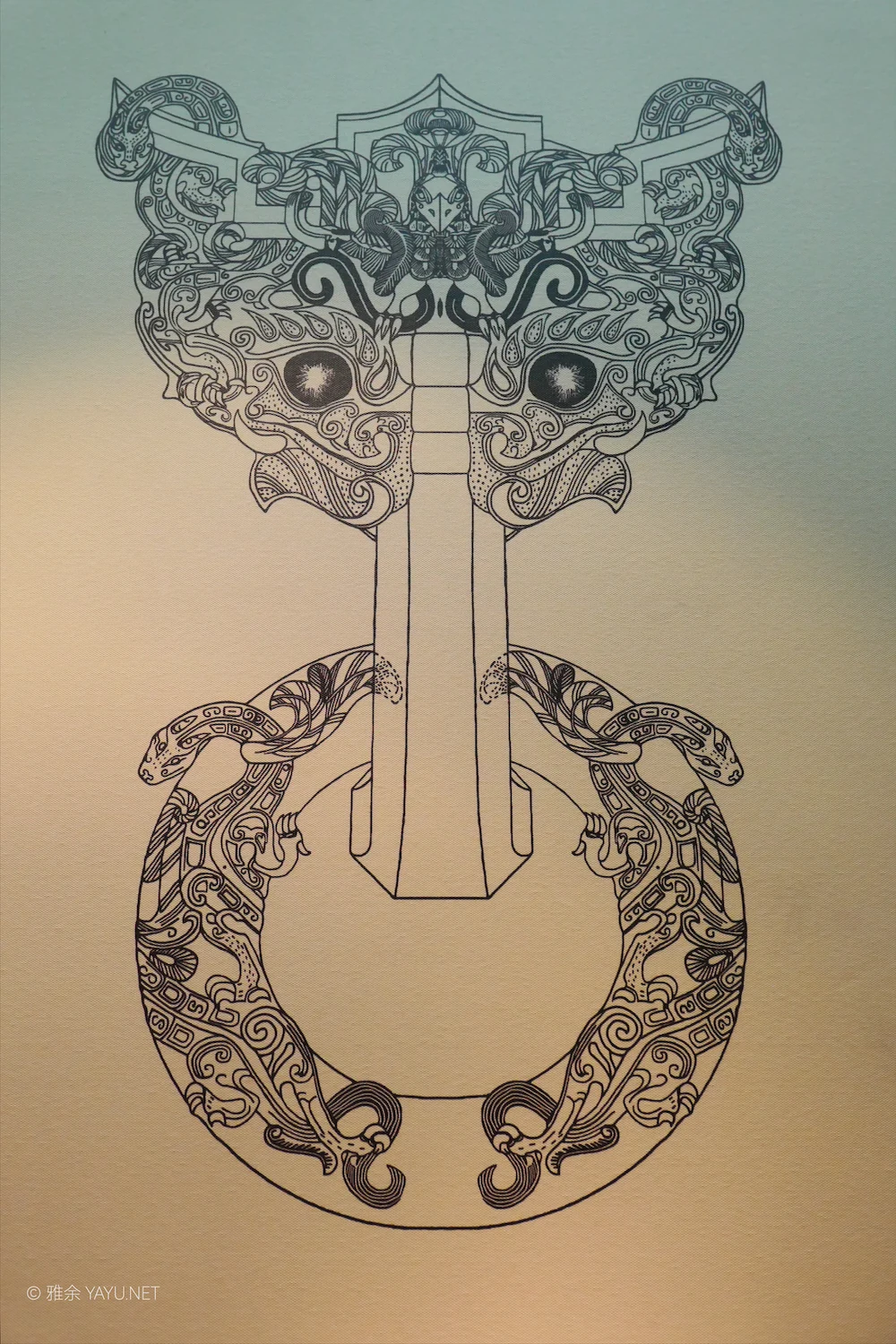

透雕龙凤纹铜铺首环外径 29厘米,惇内径 16厘米,通高 74厘米,战国时期,燕下都老姆台遗址出土。其龙头、凤首和蛇颈均为圆雕,通身雕细密的羽纹和卷云纹,整体是兽首衔环造型,兽首主体为中国传说怪兽——饕餮。宽眉巨目,圆眼吊睛,面露凶色,锋利的牙齿从口角两边露出并上卷,口鼻两边有须。面部结构紧凑,特点鲜明,层次清晰。

透雕龙凤纹铜铺首是战国时燕国的一件青铜器1966年出土于保定市易县的燕下都遗址老姆台,高74.5厘米,宽36,8厘米,重21.5公斤。现收藏于于河北博物院,是河北博物院的十大镇馆之宝之一,也是中国第一大青铜宫门铺首。

铺首是含有驱邪意义的传统建筑大门上的装饰物,在古代社会人们认为要阻挡妖魔鬼怪进门,最主要的方法是在大门上放-怪兽衔着门环,可以防止妖魔鬼怪进门,铺首是最原始的“门拉手”,可以用来开门、敲门,同时也具有装饰意义。据专家推测,这件透雕龙凤纹铜铺首可能是燕下都宫殿大门上的构件。

从整体看,透雕龙凤纹铜铺首是兽首衔环的造型,兽首主体是我国古代传说中的怪兽饕餮。饕餮是传说中一种凶猛无比且贪吃的怪兽,我们可以清楚地看见, 瞪大着眼睛,张着大嘴,嘴角边露出锋利的牙齿。

中山王方壶为战国中晚期中山国青铜酒器,1978年出土于河北省平山县中山王墓,由中山王命相邦司马赒主持铸造,采用燕国青铜材质,用于祭祀祖先与上帝,并纪念伐燕战争胜利。

壶体呈方形,通身素雅,装饰八条浮雕龙纹,壶盖四角设抽象龙钮,肩部四棱各攀附独角小龙。腹壁刻有448字篆书铭文,详载联合齐国伐燕、扩土等史实,填补战国史料空白。铭文笔触纤细工整,呈现金文向小篆过渡特征,兼具历史与书法价值。

据铭文记载:中山王厝(cuò)十四年,中山伐燕获胜后用燕国的青铜器熔铸此壶。铭文颂扬了中山国伐燕的战绩,阐述了巩固政权的重要性和立国安邦的道理,其中特别提到了“皇祖文武,桓祖成考”等中山国君的名号,填补了史籍中关于中山国君世系记录的缺漏。

中山王譽铁足铜鼎,高51.5厘米,腹径65.8厘米。中山王鼎为王墓中同时出土的九件列鼎中的首鼎,铜身铁足,圆腹圜底,双附耳,蹄形足,上有覆钵形盖,盖顶有三环钮。鼎身刻有铭文469字。

据鼎铭得知,此鼎为奉祀宗庙的礼器。中山王鼎是中国迄今为止发现的最大的铁足铜鼎,也是铭文字数最多的一件战国青铜器。铭文字体瘦长,清秀挺拔,有所谓悬针篆风格。1977年于河北省平山县中山国王墓出土。

中山王譽铁足铜鼎是河北博物院镇馆之宝,禁止出国(境)展览文物。

据鼎铭得知,此鼎为奉祀宗庙的礼器。中山王鼎是中国迄今为止发现的最大的铁足铜鼎,也是铭文字数最多的一件战国青铜鼎。铭文字体瘦长,清秀挺拔,有所谓悬针篆风格,令人叹服。

鼎壁与盖部云钮以下、足部以上,刻铭文77行,每行6字(盖上二字,腹部凸弦纹以上三字,以下一字),唯末行1字,共469字,是已发现刻铭战国铜器中字数最多的。内容记述了该鼎为王十四年所制,斥责燕王哙让位相邦子之,遭致国破身亡,颂扬自己的相邦司马 ,辅佐少君谦恭忠信,以及率师征燕,夺城数十座,扩大疆土数百里的功绩。告诫嗣子汲取吴国吞并越国、越国覆灭吴国的教训,要警惕周围敌国等。此鼎铭文在战国金文中最长,在所有金文中仅次于毛公鼎;内容记述了中山乘燕国内乱,伐燕夺取疆土之事,可补史籍之不足;铭文构字秀丽,刀法娴熟;是研究战国及中山国历史和语言文字的重要资料;此器铜体铁足的铸造技法在中国国内十分罕见。

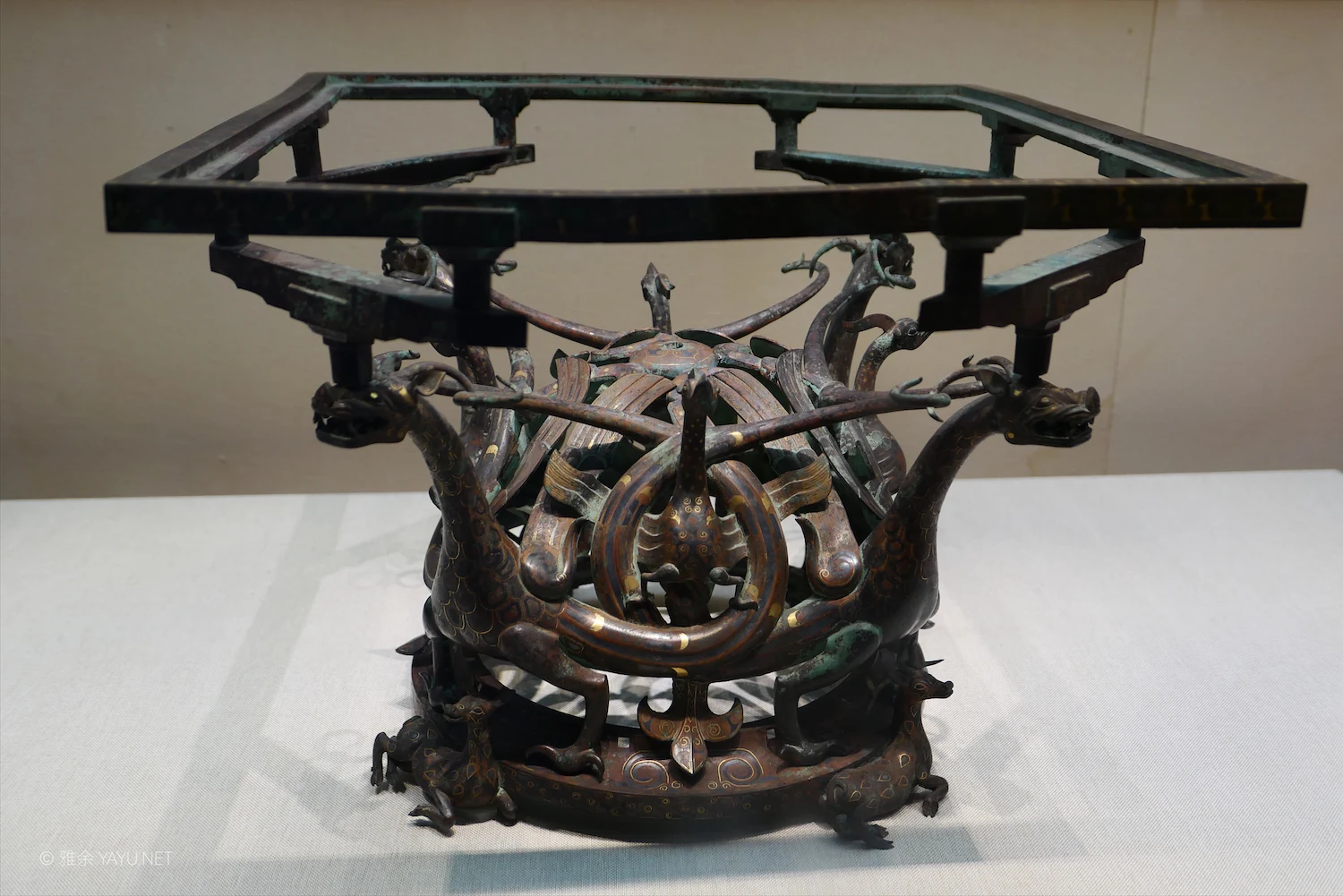

错金银四龙四凤铜方案座,通高36.2厘米,长47.5厘米,1977年河北平山县中山王墓出土,出土时案面已朽,仅存案座。此案座造型复杂,集铸造、镶嵌、焊接等多种工艺于一体,制作精巧,无以复加,是商周以来青铜器制造工艺的集大成者,堪称战国青铜器工艺的巅峰之作。

错金银四龙四凤铜方案座的底座为圆环形,由两雄两雌跪卧的梅花鹿承托案面,四龙四凤组成案身。鹿的神态温顺,鹿身及双颊的纹饰疏朗雅致,柔中带刚。龙挺胸昂首,生动地刻画出龙的轩昂气度与独特风神。凤引颈长鸣,颈饰花斑羽纹,垂尾饰修长花羽纹,生动华丽,典雅迷人。整个案座结构复杂,龙飞凤舞,无论是造型设计还是铸造工艺,此案座均属精湛上乘之作,是错金银工艺中的一件瑰宝。

错金银四龙四凤铜方案座是河北博物院镇馆之宝,禁止出国(境)展览文物。

案框一侧沿口上刻有铭文十二字:“十四祀,右 车,嗇夫郭 ,工疥”。此案设计新颖,尤其是圆雕的四龙四凤的相互纠结,有序有则,以精巧建功,有极高的艺术价值。同时斗拱形饰件为追踪斗拱的起源问题提供了重要材料。

西汉错金铜博山炉,是西汉香熏炉。1968年出土于河北省满城汉墓(刘胜墓),收藏于河北博物院,镇馆之宝之一。

西汉错金铜博山炉由炉身、盖、柄及底座组成,通高26厘米。西汉错金博山炉造型壮观,宛如多峰之山。整器分为炉座、炉盘、炉盖三部分,炉盘和炉盖铸出高低起伏的山峦,山峦间人兽的隐现为其增添了神秘感。金丝和金片错出的舒展云气纹装饰着山峦,呈现出行云流水的艺术效果。当熏香之时,博山炉内烟火袅袅升起,山峦及群生若隐若现,灵动神秘,仿若仙境,令人百看不厌。

窦绾金缕玉衣又叫刘胜金缕玉衣,1968年河北满城县中山靖王刘胜墓出土,是我国首次发现、规格最高、最完整的玉质葬衣。它为研究西汉葬制、西汉的玉石金工艺提供了极为珍贵的实物资料。河北博物院镇馆之宝之一。

刘胜金缕玉衣的外观与男子体型相似,体躯肥大,腹部突鼓,由头罩、上衣、手套、裤筒和鞋五部分组成。全套玉衣由各种形状的玉片组成,用金丝加以编缀,共用玉片2498块,玉衣全长1.72米,金丝重约1100克,玉衣各部件的边缘则以织物和铁条镇边,加固成型,使之整齐美观。刘胜金缕玉衣制作技艺水平极高,按人体部位的不同,决定玉片的大小和形状,有些玉片背后尚能依稀辨别当时墨书的编号,说明制作经过缜密的设计。玉料的选用也经过周密的考虑,颜色协调倩丽,上身呈碧绿色,下身为黄灰色,编缀精致。制成这套金缕玉衣所耗费的人力物力之大,可想而知。

错金银虎噬鹿屏风座,长51厘米,战国时期,河北博物院镇馆之宝之一。屏风座为连接两扇屏风的插座,1977年出土于河北平山县战国中山王墓。与其同时出土的还有错金银铜犀牛屏座和错金银铜牛屏座,这三件铜屏风底座是我国目前发现年代最早的屏风实物。动物腹下刻有铭文,说明制作时间及官匠姓名。

错金银虎噬鹿屏风座造型设计独特,展示了老虎捕食的一个瞬间。猛虎身躯矫健、色彩斑斓,弓身右曲,正将一只小鹿送入张开的巨口之中,猛虎噬鹿的造型传神地勾勒出了一幅大自然中弱肉强食的生动画面。这种极具想象力的艺术创作,鲜活地展现战国中山国古朴奔放的游牧民族风情,反映出一个时代的审美情趣。

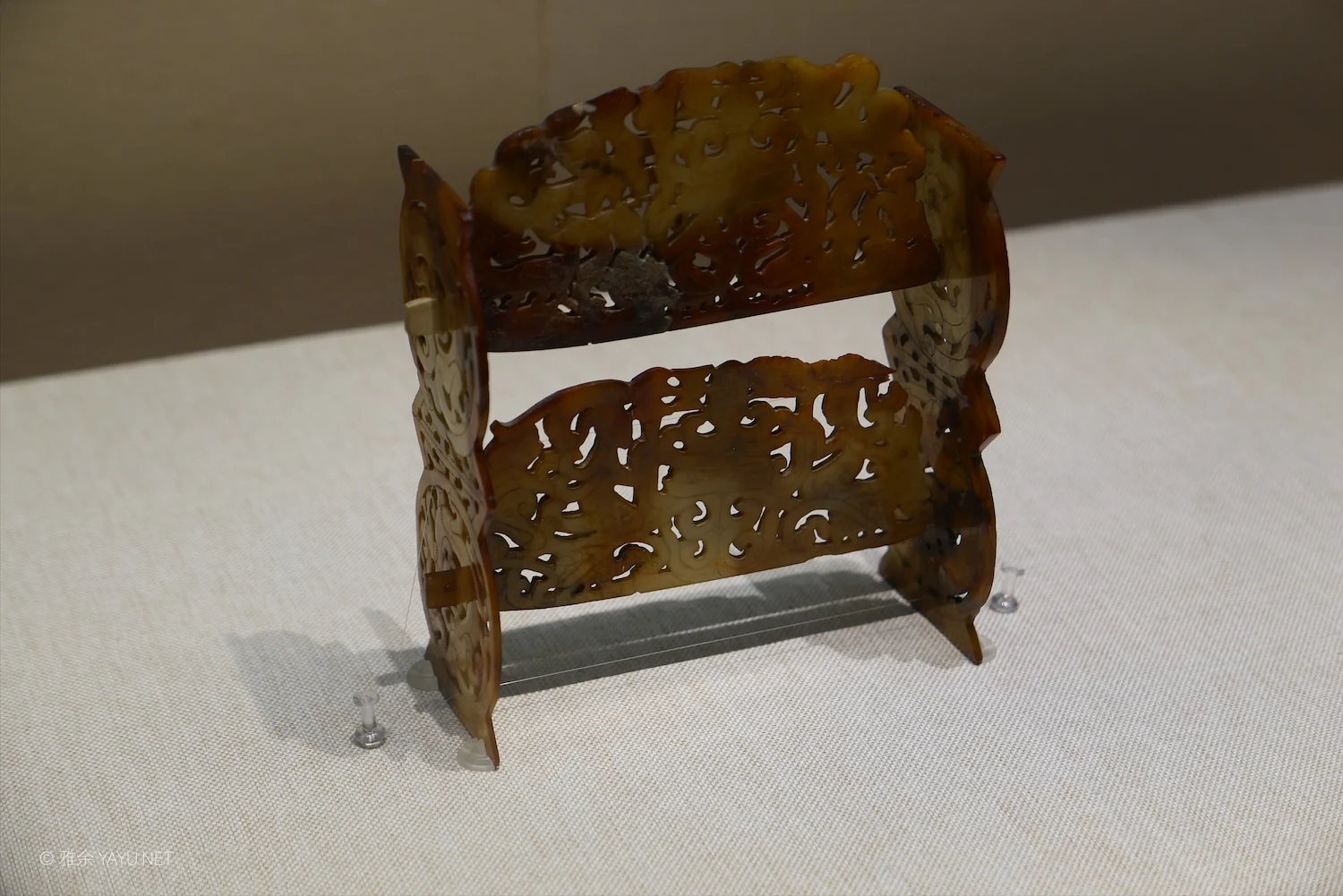

东汉透雕神仙故事玉座屏是1969年出土于东汉中山穆王刘畅墓的玉质屏风类文物。该文物高16.9厘米、长15.6厘米,采用群体合雕技法刻画东王公、西王母等神仙形象及九尾狐、三足乌等神话动物组合图案,是迄今发现年代最早的玉质屏风实物,也是汉代玉器发展中首次实现多维元素整合雕刻的孤例。

是玉器中将人物、景物、动物组合在一起的最早实物,也是目前考古发现唯一的玉座屏。被列入第三批禁止出境展览文物。

西汉透雕双龙白玉璧,通高25.9厘米,外径13.4厘米,西汉时期,出土于河北满城陵山一号汉墓。

玉质晶莹洁白,两面雕刻细密的谷纹,周缘起棱,璧的上端饰透雕双龙卷云纹钮,双龙相背,昂首曲身,张口挺立在壁缘上,体态丰腴矫健。自龙尾部腾起对称的双股卷云纹至上端聚作一桃形顶,顶部有一小穿孔,可穿系悬挂,造型生动,优美,构思巧妙,线条流畅,雕琢精细,制作精美,为汉代玉器中之姣姣者。

定窑白釉刻花龙首净瓶,北宋时期。1969年定州净众院塔基地宫出土宋代礼佛用具。北宋定窑白釉刻莲花瓣纹龙首净瓶通高60.9厘米,腹径19.1厘米,口径2厘米,足径10.1厘米,颈上部饰仰覆莲瓣纹,中部为覆莲纹相轮圆盘,下部为竹节纹,肩部一侧塑龙首流,瓷胎细白坚硬,釉色莹润、乳白泛灰。器型高大,纹饰精细,为目前存世宋代定窑体量最大的瓷器,也是研究中外文明互鉴的重要物证。被列入第三批禁止出境展览文物。

银首人俑铜灯是战国时期灯具。外轮廓形成稳定的三角结构,纹饰刻画细腻,造型独特新颖,是战国时期高超工艺水平的见证。该文物整体造型为银首人俑持蛇擎灯的结构,由三个灯盘组成可燃九支灯烛的复合式灯具,人俑面部以银质材料铸造,双眼镶嵌墨宝石,兼具实用照明与艺术审美价值。作为中国多元文化交融的实物见证,其服饰形制融合华夏衣冠特征与少数民族元素,反映了战国时期民族融合的历史进程。

长信宫灯,西汉时期,高48厘米,于1968年在河北满城县中山靖王刘胜之妻窦绾墓中发现。此宫灯为青铜制造,却一改以往青铜器皿的神秘厚重,整个造型精致小巧,是一件实用且美观的灯具珍品,被誉为“中华第一灯”。镇馆之宝,被列入第一批禁止出境展览文物。

长信宫灯通体鎏金,外形为跪地执灯的宫女,神态恬静优雅。此灯构造精巧,整盏灯是中空的,部件可灵活拆卸,灯罩可通过调节开合角度控制灯火的明暗,宫女高举持灯的右臂是一条烟道,燃灯后烟灰经右臂进入体内,从而保持室内清洁。长信宫灯被认为是我国工艺美术品中的巅峰之作和民族工艺的重要代表,其精美的制作工艺和独特的艺术构思,在汉代宫灯中首屈一指。

十五连盏铜灯为战国中期青铜灯具,1977年出土于河北平山中山王“错”墓。该灯高82.9厘米,重13.85公斤,底座直径26厘米,由镂空夔龙纹底座、三只独首双身猛虎托起的树干及七节可拆卸树枝构成,枝上承托15盏错落分布的灯盘。枝杈间装饰夔龙、鸣鸟与8只嬉戏群猴,第三层曲枝有两只单臂悬空讨食的猴子,树下塑有抛食戏猴的鲜虞族家奴二人。底座刻有“十祀,左车,冢一石三百五十五刀之冢”等25字铭文。此灯为战国最高灯具,采用模块化设计,榫口结构各异,兼具实用性与艺术性,体现战国青铜工艺与灯具形制演进特征。

铜朱雀灯是1968年河北省满城陵山窦绾墓出土的西汉青铜器文物,现藏于河北省文物研究所 [1-2]。该灯以朱雀振翅伫立、足踏蟠龙、口衔灯盘的造型闻名,通过舒展的尾翅与蟠龙底座形成力学平衡,兼具艺术性与实用性。朱雀与蟠龙组合体现了汉代青铜器的浪漫主义风格,其动态美感与稳定结构统一,反映出西汉中山靖王家族墓葬群青铜器的高超工艺水平。作为长信宫灯同墓出土文物,铜朱雀灯对后世工艺美术产生深远影响,如云南斑铜工艺便以该灯为原型进行创新演绎。

铜骑兽人物博山炉,通高32.3厘米,出自西汉中山靖王刘胜墓,1968年河北省满城汉墓(M2)出土,现藏于河北博物院。由炉盖、炉身和底盘组成。博山炉盘底座的盘心有一力士骑兽造型,炉盖为镂雕博山造型,纹饰分上下两层:下层有龙、虎、朱雀、骆驼、草木、云气等;上层为云气环绕的山峦造型,山间有虎熊出没、人兽搏斗、驾牛车人物等场景。

西汉朱雀衔铜杯为西汉时期金属文物,现藏河北博物院。该器物通体错金工艺,出土自河北满城陵山二号汉墓,在河北博物院金属类文物中位列重要展品。

通体错金。器形为朱雀衔环矗立于两高足之间的兽背上。朱雀昂首翘尾,喙部衔一可自由转动的白玉环,首尾与双翅的羽毛向上卷扬,双足直立于兽背上。兽作葡匐状,昂首张口,四足踏在两侧高足杯的底座上。高足杯作豆形,上为深腹盘,粗把,喇叭形座,杯口与朱雀的腹部两侧相连。朱雀通体饰写意羽纹,杯内外饰错金柿蒂纹,朱雀颈腹与高足杯外表镶嵌圆形和心形绿松石。出土时高足杯内尚存有朱红色痕迹,推测是放置化妆品的奁具。

铜说唱俑高7.7厘米,出土于河北满城陵山一号汉墓。镇器。为倡优形象。俑盘腿而做,双手置于腿上,头戴圆帽,高髻,身披错金锦纹衣,袒胸露腹,张口露齿,似在说唱。表情滑稽。造型生动,制作精细,具有极高的艺术价值,对研究汉代的表演艺术提供了实物标本。

枘为古代瑟、筑等弦乐器上系弦用的器件。

满城汉墓出土金饼69枚,其中刘胜墓40枚,窦绾(wan)墓29枚。金饼含金量95—97%,重量16—18克,约相当于西汉时的一两。

鎏金银蟠龙纹铜壶是1968年出土于河北满城陵山中山靖王刘胜墓的西汉王室青铜器。该器物通体采用鎏金与鎏银相结合的复合工艺,腹部饰有四条独首双身蟠龙纹,盖面点缀三只鎏金夔凤纹。壶底铭文记载其原属楚国大官署器物,经七国之乱后转赐中山国,内壁髹朱漆证实为盛装糟酒的专用礼器。现存河北博物院,通高59.5厘米,重16.25公斤,集中展现了西汉青铜铸造与金银细工的高超技艺。

鎏金银乳丁纹铜壶是1968年河北省满城县陵山中山靖王刘胜墓出土的青铜器,通高45厘米,圈足径17.9厘米。壶体呈敞口束颈、鼓腹高圈足造型,腹部设一对铺首衔环。壶盖饰三云形纽,盖缘鎏金宽带纹与盖面方格纹相呼应,乳钉纹饰间镶嵌绿琉璃。颈部及腹部鎏金斜方格纹交叉点嵌鎏银乳钉,方格内填嵌划有小圆点纹的绿琉璃。壶盖、底部及圈足内壁刻有铭文,其中“长乐飤(食)官”字样表明该器可能原属西汉长乐宫,后流转至中山靖王刘胜。

错金银鸟篆文铜壶是1968年河北满城汉墓(中山靖王刘胜墓)出土的西汉青铜器,属国家一级文物。该器物通高44.2厘米,采用错金银工艺在器表镶嵌出鸟篆文吉祥语,兼具实用功能与艺术价值。壶身铭文共计44字,分为壶盖12字与器身32字两组,内容融合颂酒诗文与养生理念。

作为汉代贵族用器的代表,其鸟篆铭文装饰面积达整体纹饰的70%以上,这种将文字艺术化的装饰手法在存世汉代青铜器中极为罕见。器物的出土佐证了墓主人刘胜"以酒养生"的生活观念,与墓葬中出土的大量酒器共同构成汉代王室物质文化的实证。

其实我还拍很多,过于琐碎,就不一一罗列,但你绝对值得去现场看看。

By 徕卡 D-LUX8,小部分藏品因镜面反光,略调整曝光、清晰度和阴影。本文引用文字来自河北博物馆官网及网络,仅作学习和记录,版权归原作者,如有侵删。

本文有 27 条评论

感觉我还从没去过一家博物馆呢。

可以看看有没有感兴趣的临时展,然后再一并去看看

哇,好几样文物历史课本上都记载了!有机会一定要亲自去看看

是的,亲眼看到还是不一样。

有几个近期在互联网很出名哈。

是的,网红

中原大地,随便一掏都是精品。

是的

惊叹古人的创意!

是的,而且非常能耐下性子。

每次去博物馆看着那些精美的展品,不由得感叹,老祖宗审美的水准之高,技术水平的当世不二

是的,现在的作品不能相提并论,尽管现在科技进步了。

这博物馆的物件真不少哇

非常多,我只是拍了小部分。书法画作都还么拍。

金缕玉衣原来都张这个样子呀,南京的博物院里也有这么一件

是的,非常相似。

这一个系列还没更新完啊,看着太过瘾了,图片很精细。

身临其境一般,省了路费了,哈哈

最后一集,剩下花絮不发了,哈哈

还是不一样的,值得去现场看看。

这工艺,简直杠杠的,这也太多了

太多了,我都拍到手累了。还有不少没整理。

千年之前的最高规格生活用品,不错。

是的,极高规格。

馆藏质量真高,刘胜一人就做了大半贡献。

现在文物多出土于古代贵族墓室,博物馆展出的平民用具较少,不知道那个时期的日常用具做工如何,是一个粗胚,还是也有各种巧妙的设计。仅看这些精品文物,感觉古代人比现在的设计师更有创意,更有美感。

是的,刘胜贡献很大。日常用具估计还是以实用为主,没有那么多的修饰,毕竟成本就在那里。

古代人的精神生活感觉丰富太多,有灵性,而现代变成物质丰富,精神空虚。追求效率的极致,可复制性。

好家伙那么多国宝

超多,十分厉害。